町田祐一(日本大学 生産工学部 教養・基礎科学系 専任講師)

はじめに

本稿の課題は、アジア太平洋戦争下(1941〜1945年)の1940年代初頭に日本内地で盛り上がりを見せた日本人の「南方熱」の実態とメディアの役割、そして「南方」〔1〕進出者の様々な要因を検討するものである。

日中戦争の長期化を背景に「南方」進出を企てた日本は、1940年6月にタイと友好条約を締結し、9月に北部仏印へ武力進駐を開始した。同月の日独伊三国同盟の締結でアメリカ、イギリス、フランス、オランダなどとの対立が激化する中、1941年7 月には南部進駐も開始、12月の真珠湾攻撃後にはアメリカ領フィリピン各地を攻撃、翌1942年1 月にはマニラ、2月にシンガポール、3月にジャワ、5月にビルマ北部のマンダレーを占領して南方進攻作戦は一段落した。「南方」と日本の関係を見ると、タイとは同盟関係になり、フィリピンは陸軍第14軍、ジャワ島は第16軍、マラヤとスマトラ島は第25軍、ビルマは第15軍が担当し、セレベス島以東は海軍が担当することとなり〔2〕、従来在留邦人の少なかった「南方」地域にも多くの軍人及び民間人が移動していった。

こうした日本軍の侵攻の中で日本内地の日本人の間で盛り上がりを見せたのが「南方熱」であった。当時の「南方熱」について、1941年、拓務省拓南局第二課(第一課兼務)の小里玲事務官〔3〕は以下のように述べている。

書面或は直接自身で出掛けて来られて、南洋の方面へ行きたいが、と云ふやうなお話が私の役所へ問合せられるなり、又来られる方が毎日のやうに非常に多くなつて参りましたのでありあすが、それと同時に各府県でも非常に南洋進出熱が盛んになつて南洋へ行きたいと云ふ問合せが各府県にもありますので、それに対してはどう云ふ処置を執つたらよいかと云ふ問合せが各府県からも時々参るやうな状態であります。それで最近聞いて居りますと、ラヂオあたりでも南洋と云ふことがラヂオに出て来ないことがない位南進とか、南洋へ発展と云ふ言葉が新聞などにも盛んに言はれて居りまして、なにか一般の人から考へると直ぐにでも南洋の方に出掛けて仕事が出来るのではないかと云ふやうな風に考へられる向があると思ふのであります〔4〕。

こうした「南方熱」は実際の移動者の増加に呼応し、部分的には連動していたと考えられる。1943年に陸軍報道部が公表した資料によると、1942年12月までに新たに進出した日本人は、軍機関要員・経済開発要員が各々6000〜7000人、再渡航者3000人が続々増加し、6月に「既に四万人を突破している」状況であったという〔5〕。これは、1934年時点での「南方」の日本人が約35000人程度〔6〕だったことをふまえると大変な増加である。

また、敗戦時の厚生省復員局調査によると、1945年8 月には、陸/海軍だけでビルマに70400/1100、タイには106000/1500、仏領インドシナに90400/7800、マレーシア・シンガポールに84800/49900、フィリピンに97300/29900人が駐留し、軍人・軍属のほかにも10万人程度の民間人がいたとされる〔7〕。1940年代の日本人の増加は短期間で膨大な人員になっていたことがうかがえる。そこに当時の「南方熱」がいかなる意味を持ったかを考えることはこうした実態の社会的背景を考察するうえで欠かせない。またこうした「南方」への移動の実態を考えることは、戦時期のみならず戦後の日本と「南方」との関係性の構築を、「還流」する人々の様々な歴史とともに語り直す必要性を示すものに他ならない。

当該時期の日本人の「方」進出の概要については、歴史学の領域から、小林英夫、中野聡が軍政要員、土木建設業者の移動についての概略を示してきた〔8〕。しかし、戦時下において「南方熱」がいかに喚起され、内地の日本人がいかに進出したかの検討は少ないように思われる。

その分析に際して本稿では特にメディア史料に注目するが、それは以下の理由による。従来の日本人の移民史をふまえると、明治以来様々な「移民」が世界各国に渡ったことが知られており、日本の対外膨張政策に沿った移動の実態が、維新後の構造的格差から生じた貧困からの出稼ぎといった経済的要因、あるいは先行する家族親族のすすめによる家族型移民の検討が、国策と関連付けられながら明らかにされてきたといえる。しかし、国策宣伝や地域事情もさることながら、海外雄飛への内在的動機を有していた人々に直接的影響を与えた、新聞雑誌、渡航案内書、文学や写真、あるいは映画といったメディアの役割や検討はあまり見られない〔9〕。実際の人の移動は、様々なプッシュ要因から成り立っており、大きな背景となる戦争、国策をふまえつつ、様々なメディアに見られる情報の実態、そして行動に至った人々の直接的影響までを詳細に検討する必要があると思われるのである。とりわけ都市の人々は新聞雑誌の求人広告などから多くの情報を得ており、それに便乗した悪辣な搾取も明治期から存在していた〔10〕。こうした前提をふまえて、戦時下における「南方熱」の実態とメディア状況を検討し、それがいかなる形で現実的に可能であったかを明らかにするのが本稿の課題となる。

そこで本稿では、第一に、戦時下における「南方熱」の状況をまとめて、いかなる日本人が渡航可能だったかを確認しておきたい。第二に、日本内地で刊行されていた大新聞であった『朝日新聞』『読売新聞』データベースから析出した南方関係記事を検討することで、「南方熱」の諸相とメディアの機能を論じる。最後に、南方開拓の教育機関であった、興南錬成院の卒業生の回想を手がかかりに、「南方」指導者への進路がいかに選び取られたかを分析する。

1.1940 年代初頭の「南方熱」

当該時期、内地の日本人はいかなる理由で「南方」を目指したのであろうか。軍人の移動理由は明瞭であるが、他方で、占領地への業務として派遣された兵士以外の民間人の動向には不明な点が多い〔11〕。1940年代における多様な人々の様々な動機、期待が戦時下の日本社会に存在したかを探りだすために、最初に「南方熱」の諸相を見ておきたい。

まず、かねてより南洋での商業従事者などを派遣していた南洋協会〔12〕では、1940年9月に「南方相談所」を開設し、「「南洋方面で一働きしたいと思ふが」「彼方へ渡るにはどんな準備が必要か」といつた問合せに対して親切な相談相手とならう」という対応を検討している〔13〕。もっとも、同相談所の相談内容をうかがう資料は見当たらない。また、1940年10月に発足した国民総合組織であった大政翼賛会では、1942年1月に興亜局に「大東亜事情相談室」を設けて希望者の相談に応じていたが、総件数1022件のうち913件が南方進出希望にのぼったという。記事の分析によると、現住所は東京が518件、年齢では21〜30歳が254件、31〜40歳が196件、職歴では中商工業者の148件が最高、学歴では高等小学卒の150件、大学卒業は36件に過ぎない。同相談室では「一儲け主義のものを排し、堅実な希望者について」連絡、選考中であるという〔14〕。東京を中心に、「南方」へ期待を抱く若い世代が多く存在したことがうかがえよう。

では、現地の状況はどうであったか。占領地の拡大に伴って、軍政総監部は1942年8月7日指示を出し、「新タナル南方進出者ニ対シテハ中央及現地ヲ通シ一貫セル錬成指導機関設置ノ予定ナルモ更ニ各軍ニ於テモ邦人指導ノ重要性ニ鑑ミ格別ノ配慮ヲ切望ス」〔15〕と記している。既に政府から派遣された木造船建造担任業者などについての「事情を調べてみると、ただ少々経験のある小さな業者ばかりで、それが素手でやって来ただけのもの」〔16〕なども交じっており、軍政展開に伴う人材確保が課題であった。軍政総監部の指示には、現地の労働者の実質性を担保したいという切実な実態があったことがうかがえる。

こうした状況を踏まえて、現実的に「南方」へ移動が可能だった人々について述べたのが、1943年刊行の陸軍報道部竹田光次中佐編『南方の軍政』である。同書では、「南方諸地域に進出する大和民族は治下諸民族に対する指導的使命を負荷すべきものであって、従来の如き移植民的観念を以て律することを排している〔中略〕開戦以来国民の南方進出熱の昂揚は喜ぶべき現象であって、転廃業者の進出希望も多いのであるが、上述のごとき状況に鑑み悉くを南方に進出せしむることは出来ない。固より転廃業者中内地の重要産業要員たり得ざるものであって軍政実施及産業開発に必要なる人員を進出せしむることは現地のためにも亦国内問題としても適当であるから、現地に於て真に必要にして且成功可能なる職業の種類、人員等を調査中である〔17〕」としつつ、渡航者で可能な人々は五つの種類しかないとしている。すなわち、「軍政要員」「軍の雇傭人」「産業開発交易要員」「一般渡航者」および「南方進出者の訓練」である。

まず、「軍政要員」は勅令により陸軍司政長官、陸軍司政官、陸軍技師、陸軍理事官、陸軍通訳官、陸軍属、陸軍技手、陸軍通訳生にわかれる。これに加えて陸軍嘱託がある。通訳官、通訳生、通訳は直接募集することもあったという。また、「軍の雇傭人」は外筆生、タイピスト、馬丁、運転手、給仕、電話交換手など。現地人を使用する方針だったが、日本人については留守業務担任部隊で募集の上現地派遣をしていたという。希望者は直接軍司令部または師団司令部で承知するか、「国民職業指導所等に問合せるがよい」と言われていた。そして「産業開発交易要員」は工場経営や公益交通の業者は政府が決定し軍が委託して業務に従事するようになっていた。要員希望者は指定会社に入社していること、大東亜省に問合せ希望事業の種類に応じて適当な委託会社に志願することが必要であった。最後に「一般渡航者」は、再渡航者や現地に商社がありまたはかつて有したものとその必要な使用人との範囲内において事情が許す限り進出させていたという。この他に、南方進出者の訓練所として、興南錬成院やその他公私の錬成機関で錬成を行う人物も進出予定であるとされていた〔18〕。軍政が展開する中においてもこれらの人々にしか現地からの需要はないのが現実であった。

このように、日本軍の侵攻に伴って1941年以降「南方熱」が隆盛し、様々な人々が渡航を期待するようになった。ただし現実には、戦時体制との整合性を図る必要、現地労働力需要の関係から、「南方」への渡航者は前述の五種類においてのみ許可されうる状況だったのである。

2.大新聞による「南方相談」の諸相①―『東京朝日新聞』「南方問答」

では、「南方熱」の高まりに対し、メディアはいかなる役割を果たしていたのであろうか。この頃の新聞雑誌が、すでに民衆に広く普及していたことは言うまでもなく、ここでは、日本社会で南方行がいかなる形で可能であると認識されていたかを考察する素材として、大新聞の記事をサンプルとして検討していきたい。

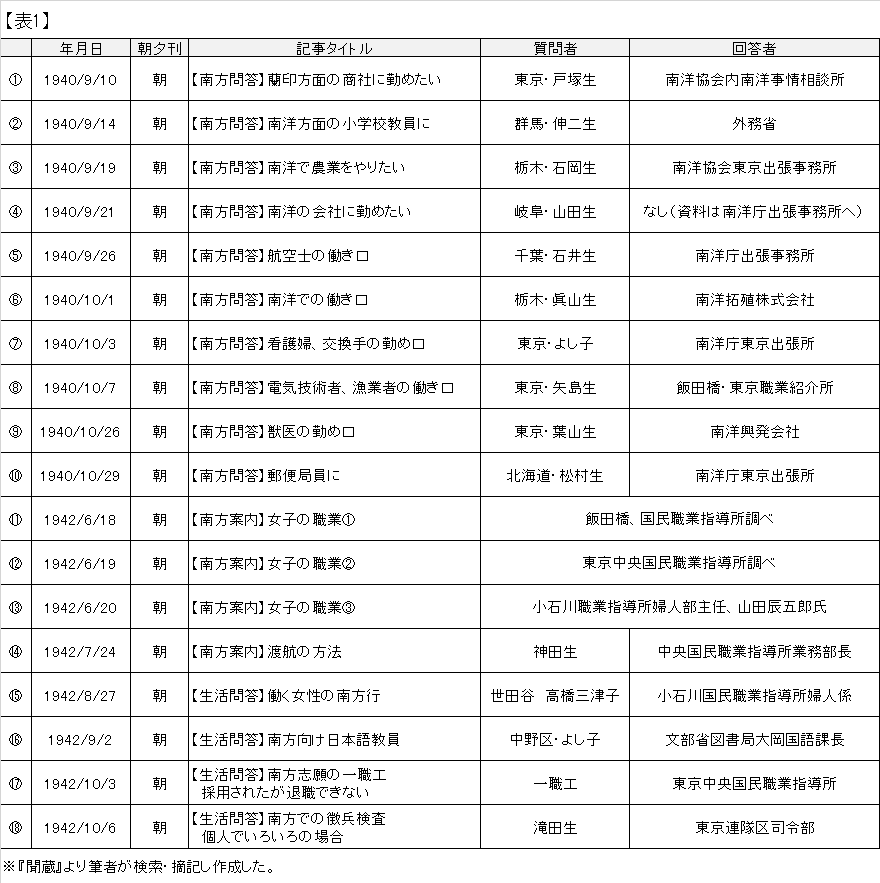

まず、最も早い段階で「南方」に注目していた『東京朝日新聞』の南方関連記事を見ていきたい。関連記事の全体像は【表1 】のようである。これは筆者が『聞蔵』の検索で「南方」「問答」「案内」を入力した結果をまとめたものであり、ほかにも関連記事がある可能性はあるが、「南方熱」を示す投書とそれに対するメディアの応答については、これらにおいて概要をつかめると考えられる。

全体の傾向として興味深い点はまず時期である。第一波が1940年9月から10月末にかけて「南方問答」10件、第二波が1942年6 月から10月にかけて「南方案内」が4件、「生活問答」で4件が確認できた。これによると、相談者は、個人を特定する材料に乏しいものの、北海道・岐阜を除く関東エリアが多く、栃木・群馬を除いては圧倒的に東京在住者が多いこと、また質問内容は第一次産業、会社、学校、医療、エンジニア、巡査といった多様な職業への相談が寄せられていることがうかがえる。

次いで注目すべきは、1940年と1942年のそれぞれの回答者を見ると、前者がほぼ南洋協会や南洋庁、南拓など関係部署や企業であるのに対して、後者は国民職業指導所が主な回答者となっており、文部省と東京連隊が関連項目について多少答えているに過ぎない点である。南洋協会や南洋庁については、移民紹介や産業紹介を行っていた関係上、練習生制度などが回答されているほか、適宜履歴書の送付が回答されており実際的な対応である。一方の職業指導所は、従来労務動員の実施機関として労働力の給源の開拓や所要人員の充足を担当していた公立職業紹介所が1941年1月に改称されたもので、「単なる職業紹介だけでなく、国家の要請に従って国民の職業指導を行う。過剰となる中小商工業の業者や従業員についても転就職の指導を行う」〔19〕ものであった。すなわち南方案内は明らかに転職指導の一環として回答されたことがわかる。ただし、単なる転職指導だけでなく、戦時下の様々な事情に対応したものであり、南方への就職希望者の誘導も行っていたことは注意しなければならない。こうした時期と性質の違いにも注意しながら、以下では内容を見ていきたい。

①は私大商科を中退後、就職先として南方を検討している青年からの質問である。これに対して回答者は、「内地から自由に渡航出来なくなりました」とし、商社が呼び寄せる人は限定的であり会社に直接あたること、丸の内にある南洋協会の南洋事情相談所へ来所を呼びかけている。

②は小学教員への手続きと待遇である。これに南洋庁出張事務所は、年間30人程度採用しており応募者は約150人としており、夫のみが教員である夫婦、65円以下、学齢児童の少ない人など限定があり、「個人の努力をお願いしてゐ」ること、毎年2月ごろ出張所で募集して選考の上採用決定すること、判任官採用で内地の給料に11割と10円を加算、恩給も二分の一ないし三分の二の加算が付くと回答し、外務省は在外指定小学校に日本人会の申請によって外務省と文部省とか地方長官に適任者の推薦を依頼しているとのことで、欧亜局か東亜局へ問い合わせをするよう回答している。

③は甲種農学校卒業生の28歳の農村青年からの問いである。これに対して南洋庁東京出張事務所は、蘭領やフィリピンは厳しくそれ以外をすすめており南洋庁の拠点開拓を紹介し、三年開拓が成功すれば補助があること、資格は農業経験のある20〜55歳未満の妻帯者など条件があり詳細は問い合わせるよう回答している。

④は、農学校卒業の19歳からの質問である。これに対して南洋庁は、パラオ島に熱帯産業研究所を設けて拓殖練習生を要請しており、卒業後は南洋庁又は拓殖会社の職員になり、給料は65円内外とし、志願者規定などは南洋庁東京出張事務所までと回答している。

⑤は二等航空士、三級通信士資格のある人物が航空機搭乗員として働きたいとするものである。これに対して大日本航空会社は一等航空士、一級通信士が主であり南洋群島の地上事務員は二級通信士を採用していること、給料は40〜50円程度であると回答しており、あわせて南洋庁では通信士採用は欠員次第で不定であること、履歴書を送付しておくこと、給料は38〜45円であると回答している。

⑥は小学校卒業の18歳の農村青年で「適当な働き口」はないかとするものである。これに対して南洋拓殖株式会社は農業移民としてフィリピン、蘭印は「困難」であるとし、ボルネオ、フィリピンなど外南洋にある直営農場の発展に備えてヤップ島に50人の開拓事業を実施する予定であり、訓練中は50円の手当を支給し、21〜27歳の農村青年を期待するとしている。このほか、実際にアンガウル島で燐鉱の採掘をしており、沖縄出身者が多く1円70銭から2 円の日給であることも回答されている。

⑦は看護師や産婆、交換手の手続きや待遇についての二つの質問である。これに対しては、「今のところあまり欠員がないやうです」とあり、希望者は直接現地病院へ履歴書提出とのことで、後者は「現地で採用してゐます」ので「余りありません」と期待は持てないことが南洋庁東京出張事務所から回答されている。

⑧は電気技術者および漁業者の働き口の二つの質問である。前者は南洋庁所在地のコロール島に発電所があり必要であるが東京の1.6倍の給料、ただし「雇用制限令」の適用を受けるので問い合わせるよう南洋電機株式会社から回答されており、後者は雑役夫の募集はなく「現在大口の水産関係の募集はありません」とされ日本水産、南興水産、ボルネオ水産などあるため、職業紹介所の一般相談所へ来るよう、飯田橋の東京職業紹介所より回答されている。一方、⑨は来春獣医学校卒業予定者からの質問であるが「今のところ欠員はない」とされ将来的な必要性が言及されているのみであり、⑩は現役郵便局員で南方郵便局勤務志望者からの質問であるが、南洋庁東京出張事務所は、「現在のところ欠員の有無は不明ですから志望者は履歴書を送つておいて下さい」と回答し、待遇を説明しているだけである。現地の労働力需要の一端がうかがえる問答といえる。

続く⑪〜⑬は、質問者からの投稿ではなく、小石川国民職業指導所(婦人部主任山田辰五郎談)による連載記事である。これは問合せの増加を一定程度反映し、回答したものと推測される。

⑪は、南方での労働希望者は「現地舞台からの求人申込みにより軍属になつて行くより外はない」が「これからだんだん多くなると思はれる」ことから、昭南島へ一番乗りした人々の募集要項を掲載するというものである。タイピストは女学校又は女子商業卒業程度で実務一年以上、18〜25歳、日給3 円内外、放送員は20〜30歳で専門学校ないし女学校専科卒業以上の英語堪能な人、初給は150円、看護婦は18〜30歳までの普通看護婦資格所有者で月給75円、事務員は「南方から求人の前例はまだない」が中国の事例では18〜25歳で女学校ないし女子商業卒以上、60〜70円とある。

⑫は募集方法についての説明である。求人数が多ければ新聞広告、少なければ希望者の「求職登録」の中から先行して推薦し先方で試験の上採用されるしかないという。小石川国民職業指導所婦人部へ求職登録すること、既往症のないことが条件で、さらに両親の承諾も必要となり、承諾書、健康診断書、戸籍謄本、市町村長の身分証明書が必要であるとされている。⑬は採用後の心得である。まず現地舞台で採用されると「軍属」になり赴任手当が支給され、旅費は不要、衣食住は全額官給される。年限は二年以上、希望者は解除後永住は可能であること、ただし「軍属」であることから「あくまでしつかりした覚悟が必要」であり、「出稼ぎ根性や見物がてらの気分では駄目である」と厳しい前提がある。さらに現時点で軍需工場や軍の作業所に勤めている人は「人手不足の折柄、なるべく自重してもらひたい」とのコメントもある。

⑭は再び投書に対する回答となる。「産業戦士だが渡航方法を御教示ください」という質問に対して「個人の自由渡航はまだ許されてゐないので、現地部隊の軍属になつてゆくより外はない」と回答され、市内十三ヶ所にある最寄りの職業指導所の「業務部」へ「南方希望」の旨を述べ、履歴書を添えて軍属志願の登録をすることがよいとされている。その後、前述のような待遇などが記されている。

⑮も南方へのタイピスト希望者からの職業指導所の回答であり、軍属として渡航すること、二年間で、高女卒、独身者などの条件と給料は80円、現在南方および関東軍から電話交換手や事務員の募集があること、希望者は職業指導所の求職登録、注意事項が回答されている。なお、こうした「南方希望」者による履歴書送付については、8月5日の記事には、飯田橋の東京中央国民職業指導所には「積み重ねられた志願者の山が高さ約二尺、何千通あるか一寸数へ切れないほど」で、徴兵検査不合格者の徴用希望者が多く、血書を添えた志願者も多いことが報じられている〔20〕。

⑯は文部省による南方行き日本語教員講習会開催を受けての質問で、1942年10月から三ヶ月開催されること、中等学校専門学校卒業程度で、現在考慮中だが500人の選考予定であることが文部省図書局より回答されている。

⑰は南方志願をしたが退職が認められなかったという職工からのもので、回答は「労務調整令」による指定工場だと思われるので「許可なく退職はできない」ことから、工場責任者に話をして円満退社をするか、国民職業指導所相談係へ相談するよう指導所より回答がなされている。⑱は徴兵検査前の南方行きで検査は先方でできるかの質問である。これには兵役法に対応して37歳まで召集を延期できること、その後国民兵役に編入されることが回答されている。

これらの記事の特徴を見ると、1940年9月以降「南方問答」は様々な仕事についての可能性を受け付けて回答されていた。南洋庁や南洋協会を介した実務的業務については潜在的可能性が指摘されながらも、次第に職業指導所を介した「軍属」としての移動が望ましいことが、徴兵や徴用、転廃業指導の観点から説かれるようになっていった。そして1942年以降は特に女性に対しては労働力としての可能性が指摘されながら、実際は「軍属」での渡航が示されており、これらの新聞記事の「問答」は、結果として多様な「南方熱」に対して、具体的な手順を示すとともに、厳しい現実を示す「冷却」効果も兼ね備えていたことがうかがえる。

3.大新聞による「南方相談」の諸相②―『読売新聞』「南方相談」

続いて、『読売新聞』の「南方相談」を検討したい。【表2】は筆者が『ヨミダス』の検索で「南方」「問答」「案内」を入力して析出したものである。ほかにも関連記事がある可能性はあるが、投書や読者との応答という意味においては、これらにおいて概要をつかめると考えてよいであろう。管見の限り、1941年後半から1942年までであり、「南方相談」というコーナーで掲載されているものは12件、さらに「紙上相談」の形で明確な返答を行っているものが2件である。これによると、各相談者は、個人を特定する材料に乏しいものの、やはり静岡・山口を除いて東京在住者が多いこと、通訳、第一次産業、指導者、巡査、軍属といった多様な職業への相談が寄せられていることがうかがえる。

また、相談に応じて担当者が各該当部局に取材したことがうかがえるが、後半は小石川国民職業指導所と記者がほぼすべての質問に答えることになっている点が大きな特徴となっている。これは先の『東京朝日新聞』同様、「南方熱」に対して、現実には戦局の悪化とともに、国の職業紹介機構が介在することが望ましいと思われるようになったものと考えられる。

①は台湾総督府の南方拓士道場への入場方法を問うもので、回答は甲種乙種の二種類があり12月10日締切、一年の訓練を経て南支南洋方面へ振り向けるものとしている。内地募集は東京市麻布区の日本青年協会に問い合わせるようにとの指導がある。

②は「将来南方で働きたい」という問い合わせに対して、マレー語が南方7000万人に通じるとしており三ヶ月の練習で日常生活に不便はないこと、東京・大阪外国語学校および各種参考書が列挙され「指導者としての私達がまづ十分に南方語を知ることが大切」との回答がなされている。

③は「将来機会に恵まれたら」ボルネオで働きたいというもので、回答は北ボルネオに限定されており、各種栽培などが盛んであるが男性一人で渡航して作業するのは大変であり夫婦同伴が必須条件であるという。またここでも「マレー人に対しよいお手本になる」こと、「彼等の一夫多妻制へのよき戒め」となることも指摘されている。

④は「南洋方面の建設部隊に加はつて働きたい」という直接的な質問に対して、大工や左官、事務員などが「指導所を経て軍属として採用されて」いること、「かうした求人あり次第その方面に就職割当を致します」との回答がなされている。

⑤は「確かな斡旋所と手続きをご教示下さい」との質問に、「個人的な渡航で勝手に商売をはじめることは許されません」と回答され、南洋協会の商業実習生の紹介がなされている。

⑥は「農家としてフィリピンで働きたいのですが斡旋先をお知らせ下さい」との質問で、「いまだ南方への農業移住の斡旋所はないやうです」としつつ、それは「日本人のすぐれた頭脳と技術と資本とをもつて南方の農業を飛躍向上させるやうあちらの住民を指導するのが本体だからです」と回答され、台湾総督府殖産局農務課で少人数の試験的な移住者があることが紹介されている。

⑦は唐突な質問で、鰹節の現地加工を考察すべきというもので、これに対して「英米もまだ手を染めなかつた南方漁場の開拓こそ私たちに残された使命」という抽象的な回答である。

⑧は中学生が「南方発展への指導所」を問うたもので、拓南塾から入塾資格と締め切り、応募方法などが回答されている。⑨はビルマでの活躍に必要な言語は何かとの質問に対して、日本ビルマ協会から、日本語の研究書がないことは「遺憾」であること、現地住民は読み書きと英語の学習をしていること、ビルマ語は三ヶ月で日常会話に通じることができると回答がなされている。

⑩は専門学校家政科に学ぶ女性で「南方に働く男性を配偶者に選びたい」が「斡旋機関」はないかという質問である。これに対して海外婦人協会では15〜16組で成功しているということ、戦争中でいまは保留だが「申込は受付け」るとのこと、しかし「内地のそれよりも厳選を重ねて立派な花嫁を送るのが建前」であること、「現地にあつて土地の事情をよく理解し、日本婦人としての指導的立場を忘れず、内助の功を十分に発揮」すること、南方事情をよく理解することが、同協会の人物より回答されている。なお、海外への結婚については1942年8月18日付朝刊4 面の記事に「結婚相談所の進軍」とする記事がある。これは結婚報告懇談会が厚生省に設けられたこととその相談会の紹介記事である。ここでは厚生省優生結婚相談所長安井洋が、内外の結婚難に対応していくことが必要で、日本人居留団と連絡を取り「不自然な独身生活」に対する解決策として、全国に結婚相談所を設立していくこと、「大陸の花嫁」を「大東亜圏に拡大」していくことを計画するとしている〔21〕。「南方熱」を利用したこうした計画が存在していたことは看過できない点である。

⑪は南方都市における領事館巡査希望者で、「現在のところ志願の道はない」と回答されている。⑫は中学卒業者で「東部勤労訓練所と南方への就職事情」を知りたい、という問いで、これに対して「一獲千金を南洋の新天地に夢想したりすることは絶対に許されません」という厳しいアドバイスがあり、国民勤労訓練所をへて指導所が相談対応することと回答されている。そのうえで現状南方からの求人は、衣食住付きで筆生(110円)、タイピスト(邦文75円 / 欧文100円)、事務員(140円)、小使(90円)、通訳(150円)などの求人があり「今後は商社方面の求人も増えることと思はれます」との回答がなされている。これらは年齢制限があり大体45歳で打ち止めとなっているが、国民職業指導所求人部長からの実際的な回答といえる。

⑬は軍属として南方で働きたいという人物の問いで、職業が大工、左官、雑役から事務、通訳まで広範であり一〜二年義務年限があるという。応募者に一獲千金を期待する者など「不料簡な人」が多いが選考で見破られること、「軍人精神に劣らず献身奉公を期する人のみ」が採用されること、肉体労働の軍属は東京市本郷区元町の国民労働指導所と小石川区小石川の国民職業指導所で募集中であることが回答されている。

⑭以降は女性にかかわる問いになる。⑭は「南方」か大陸勤務を希望する女性の問い合わせで、「軍属とならねばならず」、それは軍が国民職業指導所などに依頼するタイピスト、事務員、電話交換手、看護婦などの求人に応募するしかないと国民職業指導所婦人係より回答されている。⑮は高女卒で南方勤務の軍属志望でやはり職業指導所への登録をすすめられており、⑯は邦文タイプ習得後南方移動を希望する女性の問いで、回答は海外同胞中央会婦人部が紹介されているのみである。

⑰については麹町の「南方相談所」がすすめられている。この相談所は東京都が運営するもので、別の記事によれば、1943年4月から旧東京府・市・商工会議所の三者合同で開設していた「南方相談所」を拡充して「積極的に活動を開始」するようになって、これは一般の人が利用できたという。相談の受け手は専門家ばかりであり、林業・水産は東京帝大教授の林博、三浦伊八郎、鉱業は商工省地質調査所長の山根新次、工芸は元東インド日報社長の斎藤正雄、仏印関係は元商工省サイゴン通信員の加藤俊雄、タイは元バンコク貿易斡旋所長の大山周三、マライは元南洋協会シンガポール商品陳列館長の松川省三、ビルマは日本水道取締役の福島弘、東インドは陸軍省嘱託の竹井十郎、フィリッピンは南洋経済研究所嘱託の三好朋十とある〔22〕。

このように、『読売新聞』の相談記事からは、「将来的な」進出に対して、関係部局による相談への返答が、現地に対する「指導者」としての立場を説きつつ、渡航に際しては「南方熱」を煽ることのない政策と連動した現実的な回答が提示されていたことがうかがえる。1941年までは南洋協会など関係の外郭団体が相談に答えていたものの、1942年以降は労働力の枯渇もあり、あくまでも余剰労働力の転廃業と職業指導を除いた、「南方」進出が望ましいとする見方が形成されていたことがわかった。そして女性に対しては「南方の花嫁」も可能性として浮上してきていたのである。このように、「南方熱」が有する不特定多数の労働力の移動という予測される事態は、労務動員計画の遂行および現地の需要供給に応じる両面から必ずしも好ましいものではなく、こうした新聞記事は読者に現実の困難さを知らせる、「冷却」効果があったと同時に、戦時体制と矛盾しない可能な範囲での移動を案内する役割を果たしていたといえる。

4.興南錬成院における「南方熱」の背景

では、人々はいかなる理由から「南方熱」を抱いたのか。その理由を探るべく、先の陸軍報道部の著作でも指摘されていた、「錬成」機関の実態を検討したい。ここからは具体的な人物による回想を用いることで、「南方」進出を目指した人々の多様な要因の一端を探ることができるはずである。

いわゆる対外工作のための各種錬成機関は、1940年代初頭に現地人向けの興亜訓練所〔23〕や、興亜院に設置された中国方面の政治経済文化に従事する人物養成の興亜錬成院、農林省が主導した南方農民錬成機関〔24〕などが存在していたが、南方方面への人材育成として設置されたのが興南錬成院である。まずはその概要について先行研究を用いてまとめる。

興南錬成院は、大東亜省管理下の南方要員錬成機関で国立機関であった。設置前は各省出身者―文官が、南洋要員―司政要員の司政長官、理事官、技師などとして、民間人も同様に南方占領地行政に従事していたが、設置後は錬成ののち、南方占領地行政に従事し進出していくこととなった。出身者は、南方要員―司政要員をはじめ進出者の一部分を充足した。組織はその後、大東亜錬成院と改称する。同組織の設置過程を紹介した太田弘毅によれば、同組織は総じて、占領地行政に従事する文官及び進出民間人の「錬成」機関であったという〔25〕。組織編制については、少々複雑な事情を経ている。そこで同組織の史料である『拓南塾史 : 拓南塾大東亜錬成院の記録』(政経新社、1978年)からその概要を踏まえたい。同書は出身者によって編纂された唯一の史料であり、基本書という位置づけになる。以下、同書の丸山曻「「興南錬成院・大東亜錬成院」」に加えて、第三期、四期、五期は同組織の語学教育についてまとめた最新の松永典子『「総力戦」下の人材養成と日本語教育』(2008年)の数値などから概要をまとめておこう。

まず、1942年11月、興南錬成院が設立された。本部、第一部、第二部、第三部、研究部に分かれた。第一部は陸海軍司政官として任命された人で三ヶ月間、第二回生以降はなかった。第二部は高専、大学卒から公募され六ヶ月間、第一回生は出征、南方各地の軍政機関、企業の要員が多かったが、第三回生は満洲にわたり敗戦を迎えている。第三部は拓務省の外郭団体であった拓南塾を継承して1943年1月に移管されたもので、第二期生は7 月繰上げ卒業で現地へ派遣され、1943年5月第三期生を入学させた。

その後、1943年11月には興南錬成院と興亜錬成院が合体し、大東亜錬成院に改称、変更された。最初の生徒が通算で数えて第四期生である。編成を受けて第三部は三年制になり、興南錬成院第一部が廃止され、従来の興亜錬成所が第一部に吸収されて研究部は残った。

第三期生は繰上げ卒業で南方へ派遣される予定であったが、すでに戦局は悪化しており、大半は南方派遣が可能な状況ではなく、予備士官学校などに行った。続く第四期生は南方の制海権を失った時期にあたったため、北支149、蒙古30人への派遣にとどまった。最後の第五期生は錬成中四ヶ月で敗戦を迎えた。南方への錬成機関とされつつも、大東亜錬成院となって以降はほとんどがその志かなわずに卒業したことがわかる。

卒業生の配属先を【表3】より見ていくと、この間の変貌がよくうかがえる。卒業生の配員先は、第一期97人、第二期184人、第三期169人である。第四期は169人が卒業したが、表以外の天津軍閥関係兵器工場149人、蒙古政府20人、さらに表にある軍政要員希望者のうち12人は陸軍入隊、4人は海軍入隊ということになっており、やはり南方で活動できた人々は三期までが主であったこと、軍以外の民間も含めた進路が大事であったことがうかがえる。

同組織の「錬成」内容については、松永典子『「総力戦」下の人材養成と日本語教育』第1 、2章などがあるものの、語学教育の内実などに特化しており、出身者の分析には至っていない。したがって、松永研究の基本値を踏まえ回想を援用し、「南方」派遣の背景と人々の特徴を分析する必要がある。分析対象となるのは第二部、第三部出身者、とりわけ、第四期生までをその中核として検討したい。前掲『拓南塾史 : 拓南塾大東亜錬成院の記録』には教官・生徒など209人の原稿が集められている。このうち当時の学生生活を回顧している者は135人になる。これらを悉皆調査し、以下では入塾同期を記載している人々の記述を抜粋することとした。

まず、第二部の入塾動機を見たい。最初は第二部一期生楠正純「寄せ書きの日章旗」である。

昭和十八年秋立つ頃、当時大学の助手をしていた私は象牙の塔より、二十五軍軍政監部付陸軍文官として祖国を後に従軍した〔26〕。

大変珍しいケースであるが学術研究者から転じた事例である。

続いて第二部一期生福井源次「錬成院と私」である。福井は静岡歩兵第三十四連隊入隊後、負傷して召集を解除され、郷里の水産学校で教職に従事していた。

何とか召集から逃れなければならない、と思っていた矢先、神は温い、救いの手をさしのべて呉れた。『南だ男の行く処 興南錬成院 院生募集』の新聞記事が目に入った。躊躇する事はない、私の決意は瞬時に決った。大学、高専出身の応募者は殺到するであろうが私の進むべき道は錬成院入学しかない。再召集は死に繋がる〔27〕。

両者の事例は対照的ではあるが、「象牙に塔より」南方雄飛を志した者、再度の徴兵忌避から新聞記事を契機として南方雄飛を目差した者がいたことがわかる。

続いて、第二期生植田淳「受験の想い出」である。

旧制商業学校四年生も半ばを過ぎた頃は、将来について少しづつ関心を持ち始めた時期である。進学を希望しても、当時は職業学校から上級学校に入るには、限られた道しかなかったけれ共、比較的学業成績なども恵まれた事もあつて進学の志も捨て難いものがあつた。然し、父を早く失ひ、兄二人が兵役に服していた当時の家庭経済は、自分が進学出来る余裕等到底ないものと思ひ、それでも経済的負担の軽い学校があればと、進学案内書を調べたりした〔中略〕拓南塾の存在を知ったのは、締切日もあと数日を残した或る日のことであった。外地に憧れていた事でもあり、経済的不安も軽く、これこそ自分の道であると一人で決めて、早速写真屋に行った〔28〕

植田の回想を見ると、外地への憧れを背景にした「進学熱」の代替という要因がうかがえる。

そして、第二部三期生森永典「大東亜浪人塾」である。

集っている三期の面々は、大学、高専を卒業して五年以上を経た者ということで、外地生活、軍隊生活の経験者であったり、民間会社の社員生活から馳せ参じた者であったり、かなり風変りな選抜を通過して来た人々であるだけに、それぞれの領域で信頼も地位もあり、中核的な存在となるはずの人々であったと思われる〔29〕

森永によれば、三期生については会社や軍隊での前歴を有する者が多かったことが特徴である。すなわち、南方にこれまでの経歴を捨てて飛び込もうとする、少なくない人々の存在がうかがえるのである。

そして四期生高橋信男「カチャンを齧ったころ」は以下のようである。

私が拓南塾を知ったのは、中学四年の化学の時間であった。担当の鈴木教諭から雲島先輩(三期)の手紙が披露された。塾の概要が紹介され官費制であり後輩を送って欲しいとあった。当時戦雲急を告げるなかで、卒業後の身の振り方に悩んでいた私は、即座に受験を決意した。両親も了承して呉れた〔30〕

卒業後の進路に際して、先輩の存在と教員の指導が影響したことがうかがえる。

最後に紹介する四期生平尾和男「大東亜錬成院第三部と私」においても類似の事情がうかがえる。

文科は御法度という両親の意見黙し難く地元柄第八高等学校理類を受けて見事ドッペった。そんな時に受験雑誌“蛍雪時代”で、同じ愛知出身の第三期田中重喜さんの錬成院生活という記事を拝見し“これだ”と膝を叩いて快哉を叫んだ次第であった〔31〕

ここから、四期生の二人は進路選択に苦悩する中で、同郷の先輩の存在を学校および雑誌記事により知ったことが入塾動機となったことがわかる。総じて、南方に対する使命感だけでなく外地への憧れ、徴兵忌避や進学熱を背景に、経済的・学力上進学が容易でなかった青年たちにとっての進路先の一つであったことがうかがえるといえよう。

以上の回想をまとめると、南方への渡航者は軍属といえども多様であること、国家戦略上南方開拓が期待された興亜錬成院の学生たちの回想からは、純粋な南方開拓の希望だけでなく、徴兵忌避、経済的・学力的に上級学校への進学ができなかった青年たちによる有力な進路先であったことがわかった。すなわち、戦時下における閉塞感と各種進路の隘路(あいろ)、「南方」への憧れの創出を背景に、若い人々の叶えられない上昇欲求にこたえる、ないしその欠落を満たすにふさわしいと思われた意味において、「南方」進出は大きな魅力として人々の前に登場していたといえるのである。

まとめ

以上の検討をまとめる。第一に、1940年代初頭に「南方熱」が高まり多くの希望者が官公庁へ問合せを繰り返す事態が見られたことをふまえ、南洋協会や大政翼賛会などで相談窓口が開設され対応したこと、ただし現実的には自由渡航ができず「軍属」として配置される可能性か、企業からの出張しか選択肢が存在しなかったことを確認した。第二に、「南方熱」の高まりを示す読者の投書に対する回答として、大新聞紙上では適宜具体的な「南方」進出の可能性が相談対応される記事が掲示された。当初は南洋協会や南洋庁の対応が多かったものの、1942年以降は主に戦時動員との兼ね合いから、国民職業指導所が登録者に対して「軍属」として可能性があることを回答していることが確認でき、1943年に至ると東京都の相談所もこれに対応し、「南方の花嫁」も期待されだしたことが確認できた。

第三に、南方への中堅指導者として期待された興南錬成院の学生たちの回想を検討し、いかなる「南方熱」が存在したか、また指導者として卒業後いかなる進路を辿ったかを検討した。この結果、社会人経験を踏まえた南方進出希望者だけでなく、徴兵忌避や上級学校への非進学者の期待を背景に「南方熱」が存在し、一定数は派遣されたものの、戦局の悪化により必ずしも「南方」の指導者を多数輩出するには至らなかったことを明らかにした。

このように「南方熱」は、1940年代初頭に日本の軍事作戦の展開を受けて隆盛したが、現実的には会社企業あるいは職業指導所経由により「軍属」による渡航が多くの希望者にとっては現実的であり、指導者を目指すものは拓南塾など官制の各種錬成機構を通じた「進路」を選択していたことがうかがえた。

今後の課題として、敗戦直前までの実際の渡航者の検討、他紙の「南方相談」に関する検討、さらに書籍メディアを舞台に「南方熱」の形成に加担した人物、組織の活動を検討する必要がある。書籍メディアについては、現時点では三平将晴(別名・美平晴道)なる人物に焦点をあてた検討を予定している。三平は戦時中、大日本海外青年会なる団体を設けて多くの海外案内書を刊行しており、戦後は戦争未亡人や復員兵の結婚難を背景に結婚相談所「希望社」を開設したり、戦前のものと類似する日本海外移民協会を設立して海外渡航案内書を刊行した、今日ではほとんど忘れられた人物である。この人物についての検討から、「南方熱」にかかわった多様な人物やメディアのありかたを従来指摘されていない角度から照射すると同時に、こうした人物やその作り出した海外への憧れ、そして戦争経験という混然一体となった戦時戦後経験こそが、戦後日本社会における1950年代以降の海外移民ブームなどにも「還流」していった歴史的背景となったことを明らかにしたいと考えている。

註釈

〔1〕「南方」「南洋」は厳密な地域名称ではなく戦時期、インドにまで及ぶ東南アジアの地域を指す総称であり、オーストラリアやニュージーランドを含む場合もあった。本稿では煩雑となるが「 」を付し、「南方」で統一した。軍政下において「南方」は現在の東南アジア、中部太平洋・ニューギニア方面を総称したが、ソロモン群島・東ニューギニア方面が南東方面と呼ばれるようになってから、東南アジア方面は南西方面と呼ばれることが多かった(「解説」防衛庁防衛研究所戦史部編『史料集 南方の軍政』朝雲新聞社、1985年、13頁)。

〔2〕陸軍主担任区域は香港、比島、英竜馬来、スマトラ、ジャワ、英領ボルネオ、ビルマ。海軍主担任区域は蘭領ボルネオ、セレベス、モルッカ群島、小スンダ列島、ニューギニア、ビスマルク諸島、ガム島。占領地域の拡大により海軍担任区域は追補されたが陸軍区域はビルマ、フィリピンの独立時により逐次縮小された(「解説」前掲『史料集 南方の軍政』13頁)。

〔3〕拓務大臣官房秘書課編『拓務省職員録 昭和16年8月1日現在』(拓務大臣官房秘書課、1941年)80頁。

〔4〕前掲「特集 我民族発展の新天地 聴きたい聴かせたい南方座談会」40頁。

〔5〕陸軍報道部・竹田光次中佐編著『南方の軍政』(1943年初出。「第四部 軍政要員及び関係商社の南方派遣と軍政初期の体制」前掲『史料集 南方の軍政』)183頁。

〔6〕入江寅次『邦人海外発展史』(井田書店、1942年)408~409頁。拓務省調査による。

〔7〕日本移民学会編『日本人と海外移住 移民の歴史・現状・展望』(明石書店、2018年)206~209頁。

〔8〕小林英夫「労務動員政策の展開」(疋田康行編著『「南方共栄圏」』多賀出版、1995年、第12章所収)、中野聡『東南アジア占領と日本人 帝国・日本の解体』(岩波書店、2012年)29頁。

〔9〕文学については南方徴用作家の影響が無視できない。山下聖美「日本軍政下インドネシアにおける林芙美子の文化工作」(『日本大学芸術学部紀要』68号、2018年)など。渡航案内書については、早川タダノリ『「日本スゴイ」のディストピア―戦時下自画自賛の系譜』(青弓社、2016年)163~167頁に三平将晴『共栄圏発展案内書』(大日本海外青年会、1944年)が紹介されている。三平については別稿を用意している。

〔10〕拙稿「二〇世紀初頭の東京と求人広告問題」(『メディア史研究』46号、2019年9月)参照。

〔11〕前掲中野聡著29頁。

〔12〕南洋協会は「中堅分子」育成のため、1929年から中等程度の学校卒業生を選抜して毎年派遣していた。1940年代初頭には商店従事者が500人、独立開業者は70人、南洋全体で800軒を数え、1930年代後半にフィリピンの日本の小売商のかかわった数量は半額、蘭領インドでも「相当大きな数量」、スマトラのエーリンバンは6 軒の商店がこの都市の小売を握っており、「華僑も及ばないやうな力」を占めているといわれていた。1941年からは実業補習生を募集して派遣することになっていた(「特集 我民族発展の新天地 聴きたい聴かせたい南方座談会」『東京市産業時報』7巻3号、1941年3月、51頁)。この点についての研究によると、南洋協会は外務省による「華僑」排日運動の打破を目的とする国家的な商業移民政策であり、1939年の財団法人化は総動員体制下の省庁再編の流れの中で、陸軍・商工省・企画院への対抗策として、在南洋邦人を統括するために外務省が実行した計画であった(河西晃佑「外務省と南洋協会の連携にみる1930年代南方進出政策の一断面―「南洋商業実習生制度」の分析を中心として」『アジア経済』44巻2号、2003年2月)。しかし、「華僑」の商業ネットワークに対抗し、現地実業家との取引や奥地への販路拡大をねらった南洋商業実習生は、制度が整い独立開業の成果を見るという矢先、「蘭印」政府の規制に阻まれた。1935年以降、協会はフィリピンやタイへも配属先を拡大し、制度開始から9年間で250余名の実習生を南洋各地へ送り込んだが、独立開業できた実習生は、1940年までにわずか44名に留まり、当初の目的達成には不十分であった。ただし、戦後発表された「南洋協会事業経歴書」によれば、1944年までに派遣された実習生の総数は1356名となっていて、これが実数だったとすれば南洋の日本人商店の従業員数は「1935年以降急速に増加した」こと、人材育成という観点からみると、外務省の管理下とはいえ南洋協会が南洋方面で唯一の人材育成事業を手がけていたことは事実であり、「内地」と連携して現地で語学教育や実地研修によって南洋で商業に従事する人材を育成したという点で、「意義ある活動だったといえる」との指摘がある(横井香織「井上雅二と南洋協会の南進要員育成事業」(『社会システム研究』16号、2008年3月)。

〔13〕「“南方相談所”を開設」『読売新聞』1940年 9月 9日付朝刊 3面。

〔14〕「相つぐ南方行の希望者」『東京朝日新聞』1942年 7月23日付朝刊 4面。

〔15〕「軍政総監指示」(1942年 8月 7日初出。前掲『史料集 南方の軍政』)297頁。

〔16〕元南方軍参謀・陸軍大佐石井秋穂「南方軍政日記〔抜粋〕」(1957年4月記述初出。前掲『史料集 南方の軍政』)448頁。

〔17〕陸軍報道部・竹田光次中佐編著『南方の軍政』(1943年初出。「第四部 軍政要員及び関係商社の南方派遣と軍政初期の体制」前掲『史料集 南方の軍政』)183頁。

〔18〕同上183~185頁所収。

〔19〕労働省職業安定局監修・中島寧綱著『職業安定行政史』(社団法人雇用問題研究会、1988年)142頁。

〔20〕「せめて徴用でお役に血書の志願殺到」『東京朝日新聞』1942年 8月 5日付夕刊 2面。

〔21〕「結婚相談所の進軍」同上同年8月18日付朝刊4面。

〔22〕「東京都南方相談所の拡充」(『南洋経済研究』第 6巻 8号、1943年 8月)68頁。

〔23〕「第二十五軍興亜訓練所の設置」(第二十五軍司令部、1942年12月24日付文書初出。前掲『史料集 南方の軍政』)183頁。

〔24〕「南方開拓農民錬成機関設置」(『朝日新聞』1942年 7月 1日初出。前掲『史料集 南方の軍政』)183頁所収。閣議決定は6月30日(同上年表554頁)。

〔25〕太田弘毅「興南錬成院の設置について」(『政治経済史学』138号、1977年)16~17頁。

〔26〕『拓南塾史 : 拓南塾大東亜錬成院の記録』(政経新社、1978年)96頁。

〔27〕同上91頁。

〔28〕同上131頁。

〔29〕同上101頁。

〔30〕同上161頁。

〔31〕同上166頁。