石川徳幸(日本大学 法学部 新聞学科 准教授)

1.はじめに

第二次世界大戦後に独立国家として成立したインドネシアは、戦時中の日本の占領期(1942-1945)をはさみ、それ以前は時代によって支配地域に異同があるものの、17世紀より長らくオランダの植民地の状態にあった。戦前期において「蘭領東印度」と呼ばれた同地域と日本の関係は深く、江戸時代に日本がいわゆる「鎖国」政策によって通商の窓口を制限していた時代においても、オランダがアジアにおける貿易の本拠地としたバタヴィア(現在のジャカルタ)と、日本の長崎に築かれた出島とのあいだにはオランダ船が行き交った。江戸幕府がオランダに朱印状を交付した1609年から起算すると、日本とオランダの通商関係は現在410年を超えており、近世から近代、そして現代にかけての日本の国際関係史を捉えるうえで、オランダが重要な国の一つであることは論を俟たない。その日蘭関係において、貿易という「モノ」の交流にとどまらず、明治時代から見られるようになった「ヒト」の交流の舞台となったのが「蘭領東印度」なのである。

矢野暢の研究によれば、戦前日本の「南方関与」は、以下の3段階に分けられる。すなわち、⑴明治初頭にはじまる「娘子軍」の進出とそれに寄生するごくプリミティブな経済様式がみられた時期、⑵明治末以降、「トコ・ジュパン」と呼ばれる商業資本が形成された時期、⑶昭和10年代、国策としての「南進」政策が表に出てくる時期の3 つである〔1〕。筆者はこれまでに、こうした時代区分を参照しながら当時の「南方(南洋)」に関する新聞記事の分析を行ない、戦前期日本における「南洋」認識の変化を明らかにしてきた〔2〕。この、矢野の区分でいうところの⑵の時期にあたる大正元年に、日蘭協会が発足している。当時の「南洋」では、英領シンガポールや蘭領ジャワを中心として日本人の商業活動が活性化しており、日本国内でも俄かに「南洋」に対する関心が高まっていた時期にあたる。さらに、後述するが⑶の時期にあたっては、日本蘭領印度協会と合同して新たな日蘭協会が創設されるのである。

本稿は、この日蘭協会が発行した『日蘭協会会報』を紹介し、その史料的価値について若干の考察を加えるものである。

2.日蘭協会と日本蘭領印度協会の合併

現存する日蘭協会は、「オランダ及び日本に関連する事項と文化の相互の紹介及び理解の促進並びに両国民の友好親善関係の増進に寄与する〔3〕」ことを掲げた友好団体として、戦後1954年に設立されたものである。本稿が紹介する『日蘭協会会報』は現在の日蘭協会ではなく、戦前に活動した同名の団体が発行したものである。戦後に「再発足」した日蘭協会は、戦前の日蘭協会の系譜に連なるものではあるが、現在の日蘭協会がその周年事業を戦後の創立年から起算していることからも窺えるように、戦前の日蘭協会は実質的に途絶えたものと見做すのが妥当である。

戦前の日蘭協会は、初めは1912年(大正元年)12月に創立され、発会当初は大隈重信が初代会長をつとめた。役員には松本君平、中井喜太郎、足立荒人、ヴァン・ト・ボルド(オランダ公使館参議官)が就いている〔4〕。中井喜太郎はこの頃に『読売新聞』に連載した「南洋の大勢〔5〕」のなかで、「南洋発展は日本の天職なり」と謳い、南洋への「平和的膨張」を主張しているが、まさにこの頃から高まった日本人の南洋への関心が顕れている。その後、日蘭協会の会長には、旧肥前平戸藩主松浦詮の長男である松浦厚が就任したが、同時期に南洋協会の理事を務めていた井上雅二が「此の協会〔日蘭協会〕は松浦伯を中心とする少数篤志の人々の小団体であつて、一般国民に訴へるまでには到つてゐなかった〔6〕」と評しているように、この時期の日蘭協会に特筆すべき活動はみられない。

一方で、1919年11月には外務省の斡旋を伴って「日本、蘭領印度両国民相互ノ親睦了解及尊重ヲ促進〔7〕」することを目的とした日本蘭領印度協会が設立されているが、こちらも「約十年近ク何等活動セス其ノ名称スラ忘ラレ去ル状態〔8〕」となったが、1930年に「復活〔9〕」を謳って活動を再開している。

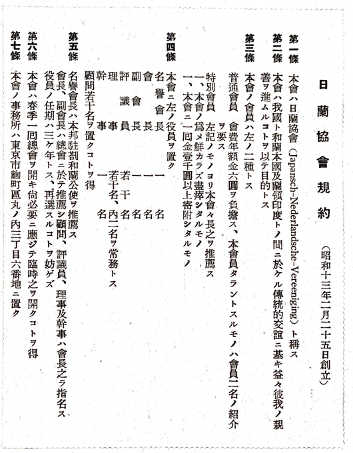

その後、外務省当局から類似団体の一元化を諮る動きが起こり、日蘭協会と日本蘭領印度協会の合併の話が持ち上がることとなる。1938年(昭和13年)2月10日、日本蘭領印度協会の第4 回理事会において、「本会と日蘭協会との合併に関する件」が付議され、両会を合併して新たな日蘭協会を創立する方針が固まった。同月18日の第5回理事会では「本協会と日蘭協会との合併後に於ける新規約に拠る役員の選任其他必要事項に関する件」が話し合われ、これらの決定を原案として、同月25日、日本蘭領印度協会の評議員会と臨時総会が開かれ、二つの協会を合併した新たな日蘭協会が設立されたのである〔10〕。

新たに創設された当初の日蘭協会の顧問、評議員、理事、幹事は以下のとおり。顧問の藤山雷太は設立の年に死去しており、その後も役員の改選などによって異動が見られるが、どのような人物が役員に就いていたかを把握するために一覧を付しておく。

(顧問)

公爵 近衛文麿 藤山雷太

(評議員)

伊藤次郎左衛門 稲畑勝太郎 井上雅二 井上治兵衛

井坂 孝 飯泉良三 橋本圭三郎 法華津孝治

侯爵 徳川義親 侯爵 徳川頼貞 小倉正恒 大谷 登

大谷光瑞 男爵 大倉喜七郎 大澤徳太郎 大久保利賢

岡 實 岡崎忠雄 岡谷惣助 渡邊直逹

賀来佐賀太郎 門野重九郎 各務鎌吉 田島勝太郎

田中 博 俵 孫一 武智直道 瀧 精一

瀧川儀作 高山三平 相馬半治 中村第三

長與又郎 長岡春一 南條金雄 村上直次郎

野村徳七 山地土佐太郎 山崎亀吉 安井誠一郎

安川雄之助 保田次郎 松江春次 松島鹿夫

藤山愛一郎 男爵 深尾隆太郎 男爵 古河虎之助 船田一雄

郡山 智 榎並充造 寺尾 進 渥美育郎

有吉忠一 淺野平二 青木鎌太郎 安宅彌吉

佐藤尚武 坂本正治 北島多一 木村鋭市

三宅川百太郎 島田 茂 男爵 幣原喜重郎 下村 宏

廣田弘毅 森 広蔵 森平兵衛

(理事)

井上庚二郎 井上治兵衛 (常務)飯泉良三

イエー・ハー・ファン・ローエン 服部一郎 法華津孝治

細田秀造 渡邊直達 渡邊勝家 門野重九郎

賀来佐賀太郎 田中 博 高山三平 瀧 精一

村上直次郎 山地土佐太郎 山崎亀吉 山本健治

安井誠一郎 松江春次 松島鹿夫 藤山愛一郎

後藤吉武 榎並充造 (常務)寺井久信 寺尾 進

有吉忠一 有村貫一 青木鎌太郎 淺野平二

渥美育郎 安宅彌吉 坂本正治 木村鋭市

北岡春雄 北島多一 清水安治 水津彌吉

(幹事)

神長 均

3.『日蘭協会会報』

⑴発刊の背景

『日蘭協会会報』は、その名のとおり日蘭協会の会員に向けて作られたものであり、一般向けに販売頒布されたものではない。会員数は発足当初で160名、1938年度末で174名、1939年度末で170名、1940年度末で172名であった〔11〕。これらの正会員のほかに、オランダや日本国内の関係諸団体に献呈されたものと考えられる〔12〕。

新たに日蘭協会が発足したのは1938年2月のことであったが、その会報誌『日蘭協会会報』の創刊号が発行されたのは1939年12月のことである。設立の年に会報が発行されなかった理由については、創刊号に「種々の都合に依り会報の発刊を見合はせ居りたる」と簡潔に触れられているのみで詳らかではない。

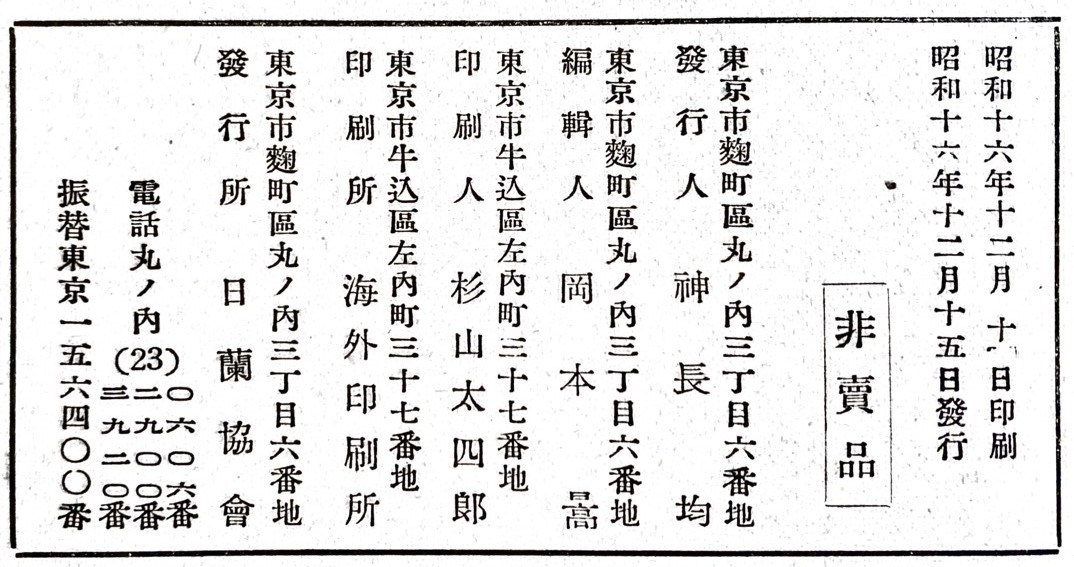

⑵書誌情報と所蔵状況

『日蘭協会会報』は第4号までの発行が確認されている。第4号は1941年12月15日の発行であり、太平洋戦争の開戦を迎えた直後のタイミングで出されている。その後、日蘭協会は1942年3月23日に開催した理事会において「オランダ本国および蘭印をめぐる情勢の急転に即応して会名をインドネシア協会と改め、新たなる活動を開始する〔13〕」と、改組することを決しているため、第5 号が発行されたとは判じ難く、第4 号が最後の発行とみて間違いないだろう。

『日蘭協会会報』は2020年12月現在において、国立国会図書館における所蔵は第1号から第3号までとなっており、国立情報学研究所が運営するCiNii Books によれば大学図書館での所蔵は確認できない。そのため、第4号に関しては大学・公共図書館以外の所蔵をあたる必要があるのが現状である。

各号には以下のとおり、特集としての副題が冠されており、特集にそった内容の論説が毎号掲載されている。

第1 号 創刊号 (1939年12月31日発行)

第2 号 出島蘭館三百年記念号 (1940年9月21日発行)

第3 号 日・蘭印通交回顧号 (1941年2月25日発行)

第4 号 和蘭文化回想号 (1941年12月15日発行)

4.史料的価値と検討課題 ―結びに代えて―

戦前日本のいわゆる「南方関与」に関しては、南洋協会の活動については多くの研究がなされているものの、本稿で扱った日蘭協会や日本蘭領印度協会といった団体に関する研究は、管見の限り十分になされているとは言い難い。もちろん、このことは日蘭協会や日本蘭領印度協会の活動に見るべきものがなかったからという事情もあるだろう。しかし、両会が合併して新たに設立された日蘭協会に関しては、その歴史的背景に鑑みても注目すべきものがある。

日本の南方進出が、国策として公式の場にあらわれたのは、廣田弘毅内閣のもとで開かれた五相会議(首相・外相・蔵相・陸相・海相)で提起され、1936年8月に閣議決定された「国策ノ基準」からであるが、新たな日蘭協会が設立は、まさにそうした時代の要請の一環として捉えることができる。

また、新たな日蘭協会が設立された時期は、「北支事変」から1 年半ほどが経った1938年2月のことである。こうした情勢の中で統合された日蘭協会の副会長に就任した井上雅二は、「この時に当り我々の特に希望する所はお互に誠意を披瀝して誤解を去り、猜疑の念を除き、彼我の物資を交換し、彼我の出入を自由にし、以て相互の利益を増進することに努めなければならぬ」とし、「我が国の真意が彼の方に理解せらるゝことが前提であり、其の理解に必要なる手段は官民の共につとめねばならぬ所であり、特に本会の最も努めねばならぬ点であらう〔14〕」と述べている。すなわち日蘭協会は、オランダ本国および蘭印との友好親善団体として、オランダ側に日本の「東亜新秩序建設」の立場を説明する役割を自ら任じているのである。こうした活動を詳らかにすることで、当該時期の日本の「南進」の実態がより明確に捉えられるだろう。

今回は史料紹介であるため、そこまでの論究にはおよばなかったが、戦前期日本の「南洋」との関係性を考察するためにも、当該史料の分析を進めていく所存である。

註釈

〔1〕矢野暢『「南進」の系譜 日本の南洋史観』千倉書房、2009年、107-108頁。

〔2〕石川徳幸「戦前期日本の「南洋」認識とメディア言説」『政経研究』56巻2号、2019年7月、301-326頁。

〔3〕日蘭協会ホームページ http://www.j-nls.org/

〔4〕「日蘭協会成る」『読売新聞』1912年12月11日付朝刊1面。

〔5〕錦城生「南洋の大勢」(1)~(27) 『読売新聞』1913年8 月11日~ 10月5日。

〔6〕井上雅二「本会の目標」『日蘭協会会報』創刊号、1939年12月、6頁。

〔7〕「 日本蘭領印度協会設置ニ関スル件 大正八年十二月」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref. B10073761900、各国対外通商貿易振興策関係雑件、附外国貿易状況報告、第2 巻、B-3-2-1-34_002(所蔵館:外務省外交史料館)。

〔8〕「 バタビヤ小谷総領事代理来電」JACAR、Ref. B04012370000(第 7 画像目から)、各国ニ於ケル協会及文化団体関係雑件/蘭国ノ部(属領地ヲ含ム)、I-1-10-0-1_2(所蔵館:外務省外交史料館)。

〔9〕「日蘭協会〔日本蘭領印度協会〕の復活祝賀会」『東京朝日新聞』1930年8月2日付朝刊2面。

〔10〕「 本会報告」『日蘭協会会報』第1号、84頁。

〔11〕会員数は、会報に掲載されている「定時総会事業及会計報告」を参照。

〔12〕筆者が確認した当該史料の原本は、東京商工会議所に献呈されたものが除籍され、古書市場に出回ったものである。

〔13〕「日蘭協会の改名」『朝日新聞』1942年3月24日付朝刊3面。

〔14〕井上雅二、前掲記事、9頁。